生活習慣病

内臓脂肪とは?

増えてしまったときのリスクと減らし方

このうち、内臓脂肪は生活習慣病のリスクを上げる原因になるといわれていますので、増えてしまったときは何らかの対策を講じる必要があります。

この記事では、内臓脂肪の基礎知識と、年齢との関係、健康への影響、内臓脂肪を減らすために実践すべきことについて解説します。

目次

- そもそも内臓脂肪とは?

- 内臓脂肪は年齢とともにつきやすくなる?

- 内臓脂肪が増えると健康にどのような影響がある?

- 内臓脂肪を減らすためにするべきこと 1.食生活を見直す 2.運動習慣をつける

- まとめ

そもそも内臓脂肪とは?

内臓脂肪が健康にどのような影響を与えるかチェックする前に、まずは内臓脂肪そのものの基礎知識について学んでおきましょう。

内臓脂肪とは?

人は食事などから摂取した糖質や脂質を体内で消費し、活動エネルギーを生み出しますが、エネルギーとして使われなかった栄養素は脂肪として蓄えられます。

このうち、胃や腸といったおなかを中心とした内臓のまわりに蓄積した脂肪を「内臓脂肪」といいます。[注1]

内臓脂肪は後述する皮下脂肪より落としやすい一方、蓄積されやすく、生活習慣が乱れると短期間で内臓脂肪型肥満に陥る可能性があります。[注2]

内臓脂肪型肥満と診断される基準は、内臓脂肪面積が100cm²を超える場合ですが、正確に診断するためには腹部をCTスキャンしなければなりません。

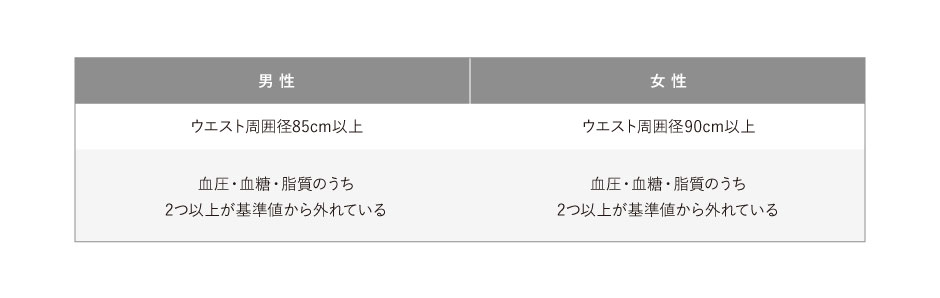

そのため、一般的な健康診断では、ウエストの周囲を計測し、男性85cm以上、女性90cm以上の場合に内臓脂肪型肥満と診断されます。[注3]

[注1]厚生労働省e-ヘルスネット「内臓脂肪型肥満」

[注2] 厚生労働省e-ヘルスネット「 メタボリックシンドロームを予防する食事・食生活」

[注3]e-ヘルスネット「内臓脂肪型肥満」

内臓脂肪と皮下脂肪の違い

内臓脂肪と皮下脂肪の一番の違いは、脂肪がつく場所です。

内臓脂肪はおなかを中心とした内臓のまわりにつく脂肪ですが、皮下脂肪はその名の通り、皮膚と筋肉の間に蓄積するところが特徴です。

また、内臓脂肪はおなかまわりにしかつきませんが、皮下脂肪は二の腕やおしり、太ももなど、他の部分にもつきやすい傾向にあります。

特に太ももやおしりなど下半身につきやすいことから、おなかがぽっこり出る「りんご型」の内臓脂肪に対し、「洋なし型」ともいわれています。

内臓脂肪に比べると蓄積されにくい一方、短期間で落としにくいので、皮下脂肪を減らしたいのなら根気強くダイエットに取り組む必要があります。

内臓脂肪は年齢とともにつきやすくなる?

内臓脂肪は誰にでも蓄積するものですが、脂肪のつきやすさは年齢と密接な関係があります。

人は安静にしているときでも、心臓を動かしたり、呼吸をしたりすることで一定のエネルギーを消費します。

これを「基礎代謝」といい、基礎代謝量が多いほど生み出すエネルギー量も多く、脂肪がつきにくい身体になります。

基礎代謝量には個人差がありますが、一般的には男女ともに思春期(12歳〜17歳)にピークを迎えた後、加齢と共にだんだん低下する傾向にあります。[注4]

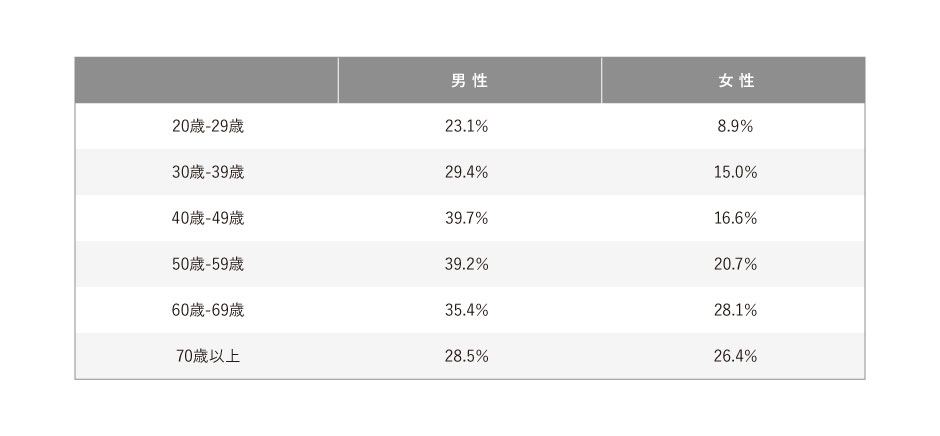

実際、厚生労働省がまとめた「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」によると、肥満者の割合は男性が40歳〜59歳で約4割、女性は60歳〜69歳で約3割と、それぞれ中高年でピークに達していることがわかります。[注5]

加齢と共に基礎代謝が低下するのは、エネルギー消費量の多い筋肉が減少するためといわれていますが、そのほかにも各臓器の代謝率の低下も要因のひとつに数えられています。

[注4]厚生労働省 e-ヘルスネット「加齢とエネルギー代謝」

[注5]厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」

内臓脂肪が増えると健康にどのような影響がある?

必ずしも内臓脂肪=悪とは言い切れませんが、内臓脂肪の量が過剰に増えると、悪玉コレステロールが増加し、動脈硬化や血栓のリスクが高くなるといわれています。

他にも、血糖値や中性脂肪、コレステロールを増やす原因となったり、血圧の上昇を招く要因になったりと、健康に悪影響をもたらすきっかけになることも明らかになっています。

高血糖・脂質異常・高血圧はいずれも生活習慣病のリスクを上昇させる要因となるため、2005年に策定されたメタボリックシンドロームの診断基準では、内臓脂肪蓄積の有無を測定する「ウエスト周囲径」が必須項目となっています。[注6]

メタボリックシンドロームと診断される基準は以下のとおりです。

「メタボリックシンドローム」と診断された場合、医師の指導のもと、ライフスタイルや食事の改善に取り組む必要があります。

[注6]厚生労働省 e-ヘルスネット「内臓脂肪型肥満」

内臓脂肪を減らすためにするべきこと

ウエスト周囲径が基準値を超えている、あるいは基準値に近い値が出ているという方は、日頃の生活習慣を見直し、内臓脂肪を減らす工夫を採り入れることが大切です。

ここでは、内臓脂肪を減らすために実践したい2つのことをご紹介します。

1.食生活を見直す

内臓脂肪を減らすためにまず取り組みたいのが、日頃の食生活の見直しです。

若い頃と同じような食生活を続けていると、基礎代謝量が落ちているぶん、内臓脂肪がつきやすくなってしまいます。

そのため、日常の食事では脂肪のもとになる脂質や糖質の摂りすぎに気を付けつつ、筋肉を作るたんぱく質の摂取量を増やすことを心がけましょう。

ただ、糖質や脂質は生命活動に必要な三大栄養素のひとつですので、極端に減らすのはNGです。

栄養バランスに配慮しつつ、調理法(茹でる・煮るなど)を工夫する、赤身の肉を選ぶ、食物繊維を積極的に摂取するなど、脂質・糖質の過剰摂取を抑えるなどするのがポイントです。

2.運動習慣をつける

日頃あまり運動しない方は、筋肉量が低下し、脂肪が燃焼しにくい身体になっています。

運動不足は血行不良を招く原因にもなりますので、普段から適度な有酸素運動を行う習慣をつけましょう。

運動は強度が高いほど筋肉量も増えやすくなりますが、身体に大きな負担がかかる運動は途中で挫折してしまいがちです。

内臓脂肪がつきにくい身体にするためには、定期的かつ継続的に運動する必要がありますので、なるべく長く続けられる運動を選ぶのがポイントです。

目安とする運動量は年齢によって異なり、18歳〜64歳までは3メッツ以上の強度の身体活動を毎日60分(23メッツ・時/週)、65歳以上は強度にかかわらず身体活動を毎日40分(10メッツ・時/週)行うのが理想とされています。[注7]

メッツとは身体活動の強さを表す単位のことで、安静にしている状態を1メッツとし、その何倍に相当するかによって運動強度を示します。

たとえば、普通の速さで歩行するのは3.0メッツの運動に値するため、1時間歩き続けると3.0メッツ×1時間=3.0メッツとなります。

身体活動や運動量の例については、厚生労働省がまとめた「健康づくりのための身体活動基準2013」などに掲載されていますので、運動計画を立てるときの参考にしてみましょう。

なお、運動計画を立てるときは、ウォーキングなどの有酸素運動に、筋トレなどの無酸素運動をプラスすると、より効率よく脂肪を燃焼させることができます。

内臓脂肪を減らすために実践したい対策については、「生活習慣病を予防するための5つの対策!」でも詳しく説明していますので、参考にしてください。

[注7]厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2013」

まとめ

内臓脂肪は加齢と共に増加する傾向にあり、生活習慣病の原因となる高血圧・脂質異常・高血糖などを引き起こすリスクが高くなります。

生活習慣病の発症を防ぐためにも、日頃から食生活の見直しと適度な運動に取り組み、予防に努めることが大切です。

ただし、どんなに気を付けていても生活習慣病リスクをゼロにすることはできませんので、万一のことがあったときのための備えも確保しておきましょう。

「スマ保険」のがん・重大疾病予防保険なら、がんだけでなく、糖尿病等の生活習慣病も保障されますので、ぜひチェックしてみてください。