基礎知識

腸内環境を整える方法を解説!

カギは善玉菌と悪玉菌?

腸内環境は食生活の見直しによって改善することが可能ですが、そもそもどんな状態であれば「整っている」のか、善玉菌と悪玉菌にはどんな違いがあるのか、よく理解できていないという方も少なくありません。

腸内環境を整えるためには、正しい知識に基づいて行動する必要がありますので、まずは腸内環境に関する基礎知識や、現在の腸内環境を知る方法からチェックしてみましょう。

この記事では、腸内環境の基礎知識や、善玉菌と悪玉菌の特徴、腸内環境の状態を知る方法、腸内環境を整える方法について解説します。

腸内環境とは?

腸内環境とは、腸内に生息する細菌によって左右される腸の内部環境のことです。

“ヒトの腸管、主に大腸には約1000種類、100兆個にも及ぶ腸内細菌(腸内細菌叢(そう)や腸内フローラとよばれます)が生息しています。ヒトの腸内細菌は、善玉の菌と悪玉の菌、そのどちらでもない中間の菌と、大きく分けて3グループで構成されています。これらの菌は互いに密接な関係を持ち、複雑にバランスをとっています。腸内細菌の中で一番数が多い菌は中間の菌で、次に善玉菌が多く、悪玉菌は少数です。腸内細菌の種類は個人によって極めて多様で異なり、さらに食事・在住国などの要因によっても異なるとされています。また、菌の数は年齢によって増減はあるものの、菌の種類は一生を通じてほとんど変わらないことも報告されています。例えば抗生物質の飲用や食中毒では腸内細菌は大きく変動しますが、時間の経過とともに元に戻るとの報告があります。[注1]

悪玉菌は、たんぱく質や脂質が中心の食事・不規則な生活・各種のストレス・便秘などが原因で腸内に増えてきます。腸内細菌は肥満、糖尿病、大腸がん、動脈硬化症、炎症性腸疾患などの疾患と密接な関係があり、これらの患者の腸内細菌は健常者と比べて著しく変化していることが知られています。”

生活習慣病のリスクを低減するためには、日々の生活のなかで腸内環境を整え、正常な状態をキープすることが大切です。

[注1]清水純,「腸内細菌と健康」e-ヘルスネット 厚生労働省

よく聞く善玉菌と悪玉菌とは?

腸内フローラは善玉菌と悪玉菌、そのどちらにも属さない中間の菌の3グループで構成されていると説明しましたが、善玉菌と悪玉菌はそれぞれ腸内における働きに違いがあります。

“善玉菌は乳酸や酢酸などを作り、腸内を酸性にすることによって、悪玉菌の増殖を抑えて腸の運動を活発にし、食中毒菌や病原菌による感染の予防や、発がん性をもつ腐敗産物の産生を抑制する腸内環境を作ります。また善玉菌は腸内でビタミン(B1・B2・B6・B12・K・ニコチン酸・葉酸)を産生します。さらに善玉菌の体を構成する物質には、体の免疫機能を高め、血清コレステロールを低下させる効果も報告されています。”[注2]

一方の悪玉菌は、腸内を腐敗させたり、有毒物質を作ったりするはたらきをもつ菌です。

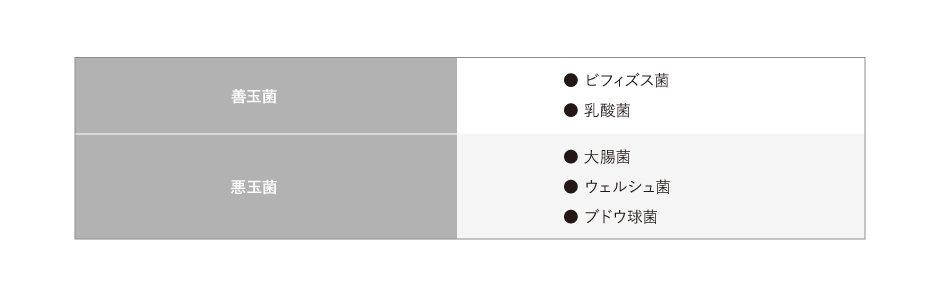

善玉菌と悪玉菌それぞれの代表的なものは以下の通りです。[注3]

悪玉菌は、腸内で劣勢なうちは特に問題を起こしませんが、偏った食生活や不規則な生活を送っていると、だんだん増殖してきます。

本来、悪玉菌は腸内フローラでもっとも数が少ない菌ですが、生活習慣の乱れによって悪玉菌優位の腸内環境になると、生活習慣病のリスクが大きく上昇します。

また、善玉菌と悪玉菌のどちらにも属さない中間の菌は、腸内で優勢になっている方に味方するという性質を持っているため、悪玉菌優位の腸内環境では、中間の菌も悪玉菌側についてしまいます。

悪玉菌優位の腸内環境では、善玉菌はほとんど増えず、腸内フローラが乱れたままになってしまいますので、意識的に善玉菌を増やす行動を取る必要があります。

[注2]清水純,「腸内細菌と健康」e-ヘルスネット 厚生労働省

[注3]神奈川県衛生研究所「運動とおなかの調子」

腸内環境が整っているかどうかを知る方法

自分の腸内環境が整っているかどうか確かめたい場合は、排便回数や排便状態など便を排出するときの状態を確認することから始めましょう。

便秘症はなんらかの病気から引き起こされていることもありますが、腸内環境が悪くなっていることでもあるので、改善していくことが重要です。

腸内環境を整える方法は3つ!

偏った食生活や不規則な生活習慣などによって乱れた腸内環境を整える方法を3つご紹介します。

1.善玉菌を増やす

悪玉菌優位になった腸内環境を整えるには、善玉菌の数を増やし、悪玉菌の増殖を抑える必要があります。

善玉菌を増やす方法は大きく分けて2つあり、1つ目は食品などから生きた善玉菌(プロバイオティクス)を直接取り込む方法です。

ただ、プロバイオティクスは腸内に長く留まっていることができないため、ビフィズス菌などの善玉菌を含む食品を毎日続けて摂取することが大切です。

プロバイオティクスはヨーグルトや乳酸菌飲料、納豆、漬物といった発酵食品に多く含まれていますので、その日の気分や好みに合わせて上手に食生活へ取り入れましょう。

2つ目は、腸内にもともと存在する善玉菌の増加を促す「プレバイオティクス」を摂取する方法です。

プレバイオティクスは野菜類や果物類、豆類に含まれるオリゴ糖や食物繊維に多く存在しており、善玉菌のエサとなって増加を促進します。

どちらか一方の方法を選択するというより、併用した方がより高い効果を期待できますので、日常の食事でプロバイオティクスとプレバイオティクスの摂取を意識してみましょう。

2.自律神経を整える

自律神経が整っていると、規則正しい排便につながるため、腸内環境が整いやすくなります。[注4]

自律神経は活動しているときに活発になる「交感神経」と、リラックスしているときに優位になる「副交感神経」の2つによって構成されていますが、ストレス状態や睡眠不足が続くとバランスが崩れることがあります。

ストレスや睡眠不足は便秘の原因にもなりますので、日頃からこまめにストレスを解消し、夜はしっかり休息を取って、自律神経の乱れを整えましょう。

[注4]神奈川県衛生研究所「運動とおなかの調子」

3.適度な運動を行う

毎日のウォーキングやストレッチなどの運動を習慣にすると、脂肪の燃焼や体力がつくだけでなく、腸にも良い効果があります。[注5]

特に腸内環境の悪化によって慢性的な便秘になっている場合は、適度な運動を習慣化することをおすすめします。

[注5]神奈川県衛生研究所「運動とおなかの調子」

まとめ

腸内環境が整っていないと、肥満や糖尿病、大腸がんといった生活習慣病や疾患につながるリスクが高くなります。

腸内環境は偏った食事や不規則な生活、ストレスなどによって乱れてしまいますが、食生活の見直しやストレスの解消、良質な睡眠、適度な運動を心がければ、正常な状態に戻すことが可能です。

食生活では、ヨーグルトや納豆など身近な食べ物が善玉菌を増やすことに役立ちますので、日々の食事で積極的に摂取するように心がけましょう。

太陽生命のスマ保険では、がんに加えて糖尿病や高血圧性疾患などによる所定の重大疾病状態のときにまとまった一時金が受け取れます。ぜひ、詳細をチェックしてみてください。「がん・重大疾病プラン」はコチラ。