������̏Ǐ�Ɠ�����m���đ��������ɂȂ��悤

������T�[�r�X�ɂ��ƁA������Ɛf�f����鐔��2019�N�Ŗ�97,000���ɋy��ł��܂��B[��1]

������͒N�ł��늳���郊�X�N������܂��̂ŁA���������E�������Â̂��߂ɂ��A������̏Ǐ������ɂ��Ă悭�m���Ă����܂��傤�B

���̋L���ł́A������̊T�v���ȏǏ�A������ɂȂ�₷���l�̓����A���������̏d�v���ɂ��ĉ�����܂��B

[��1]������T�[�r�X�u���[�v

������Ƃ͂ǂ�ȕa�C�H

������Ƃ͂ǂ̂悤�ȕa�C�Ȃ̂��A���̊T�v��������܂��B

������ɂ���

�g������͓��B�̑g�D�ɂł��邪��ŁA�����͓��ǂ��甭�����܂��h

�g�j�����A�����Ɠ��l�ɑ����͓��ǂ��炪�������܂��B�h[��2]

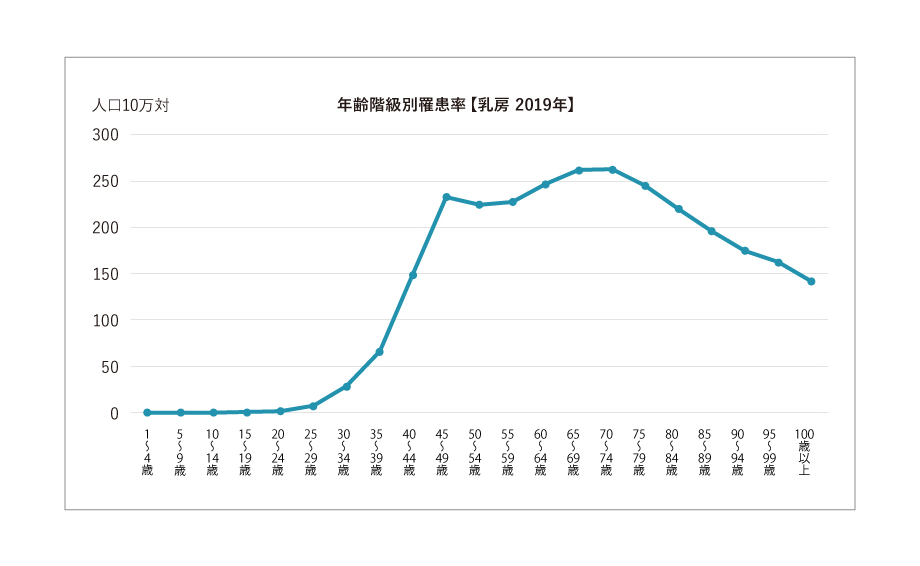

������̜늳���͊�{�I�ɔN��オ��ɂ�ă��X�N�������Ȃ�܂����A���̂���Ƃ̑傫�ȈႢ�́A��r�I�Ⴂ�N��ł�����ɜ늳����\�����������Ƃł��B

����������늳�҂̂����A20�㏗���̜늳����10%��ł����A30�`34��25%�A35�`39��35.8%�A�����40��ɂȂ�Ɯ늳����45%���܂��B

[��3]

�늳���̃s�[�N��40��㔼�`60��㔼�ŁA�ȍ~�͌������܂����A�����̂���̒��ł͓��ɜ늳�����������߁A���ӂ��K�v�ł��B

[��2]������T�[�r�X�u������ɂ��āv

[��3]������T�[�r�X�u���[�v

������̌���

������̔����ɂ́A�����z�������̃G�X�g���Q�����[���ւ���Ă������Ƃ��m���Ă��܂��B[��4]

�G�X�g���Q���Ƃ́A�������番�傳��鏗���z�������̈��ŁA�ʖ��u���E�z�������v�ƌĂ�Ă��܂��B

��ɔD�P�̏��������������S���Ă���A�������ɂ��闑�E�̐��n�𑣂��Ĕr���ɔ�������A�q�{�������������Ď��̒������T�|�[�g�����肵�܂��B[��5]

���̐�����A�G�X�g���Q���̕���ʂ͔r���O�Ƀs�[�N���}���܂��B

�G�X�g���Q���͏��o���}���鍠�ɕ���ʂ��������A40��ȍ~�͏��X�Ɍ������܂����A�܂��������傳��Ȃ��킯�ł͂Ȃ����߁A�X�N���ł�������ɜ늳����\���͂���܂��B

[��4]������Z���^�[�u������@�\�h�E���f�v

[��5]SMART LIFE PROJECT�u�����z�������Ƃ��܂��t�������Ă����ɂ́H�`�����錎�o�g���u���Ƃ��̑Ώ��@����b����m�낤�`�v

������̏Ǐ�ɂ���

������ɜ늳�����ꍇ�ɐ������ȏǏ�ɂ��Đ������܂��B

������̎�ȏǏ�

������ɜ늳����ƁA�����̏ꍇ�A���[�ɂ����肪�ł��܂��B

���ɂ��A���[�ɂ����ڂ₽���ꂪ��������A���E�̓��[�̌`�ɍ����o��A�������番�啨���o��Ȃǂ̏Ǐ����邱�Ƃ�����܂��B

���[�̂�����

������͓�����̓T�^�I�ȏǏ�̂ЂƂŁA�Z���t�`�F�b�N�ł́A���̂�����̗L����G�f�Ŋm�F����̂���{�ł��B

������̏ꍇ�A������͍d���A�G���Ă����[�̒��łقƂ�Ǔ������A���ɂ݂�Ȃ��Ƃ��낪�����ł��B

���o�Ȃǂōd���Ȃ�����ԂƂ͐G�����قȂ�̂ŁA�Z���t�`�F�b�N����ۂ͗v���ӂł��B

��������o�镪�啨

�D�P���܂��͎������ł��Ȃ��̂ɓ������番�啨���o�Ă����Ԃ��u�����ُ핪��v�Ƃ����܂��B

�����ُ핪��͍R����������p�ʃs���Ȃǂp���Ă���ꍇ��A���B�ǂɜ늳���Ă���ꍇ�Ȃǂɂ�������Ǐ�ł����A���啨�Ɍ��t���������Ă���ꍇ�͓�����̉\���������Ƃ����Ă��܂��B[��6]

�Ȃ��A����᎐�������ƌĂ��Ǐ�́A�����肪�Ȃ��A�����ُ핪�傾���������Ƃ��낪�����ł��B

�������猌�̍����������啨���o�Ă��邯�ǁA�����肪�Ȃ����������ł͂Ȃ����낤�A�Ǝ��Ȕ��f����̂͊댯�ł��̂ŁA�K����Ë@�ւ���f���܂��傤�B

[��6]�w���X�P�A���{�u������v

������=������Ƃ͌���Ȃ�

������̓����p����ꂽ����A���B�ǁA���ۑB��Ƃ������ǐ��̎����ɂ����������ɂ��������܂��B

���̂��߁A�����肪���邩�璼���ɓ�����ƒf�肷�邱�Ƃ͂ł��܂��A���Ȕ��f�͋֕��ł��B

���[�̒��ɋC�ɂȂ邵������������ꍇ�́A��Ë@�ւ���f���Č������Ă��炢�܂��傤�B

������ɂȂ�₷���l�͂ǂ�Ȑl�H

������̒��ړI�Ȍ����ɂ��Ă͂܂��S�e�𖾂���Ă��Ȃ����̂́A���v��������A�ȉ��̂悤�ȓ���������l�͓����X�N�������ƌ����Ă��܂��B[��7]

�� 40�Έȏ�̐l

�� �����̐l

�� ����Y�̐l�i�o�Y���o���̐l�j

�� �����������A�o���x���l

�� �얞�̐l�i�o��j

�� ������ɂȂ��������҂�����l

�� �ǐ��̓��B�����ɂȂ������Ƃ�����l

�� �ߋ��ɓ�����ɂȂ������Ƃ�����l

�� �o��z��������[�Ö@�̌o��������l

�� �o����D��i��p�ʃs���j�̎g�p�o��������l

�����̐l��o�Y�o���̂Ȃ��l�̓����X�N�������Ȃ�̂́A�G�X�g���Q���̕���ʂɊW���Ă��܂��B

�D�P�̂��߂̏������s���G�X�g���Q���́A�o�Y�`�������͒���������ʂ��������邽�߁A���̊��Ԓ��̓G�X�g���Q���̉e�����ɂ����Ȃ�܂��B

����A�o�Y�o���̂Ȃ��l�́A�o���̂���l�ɔ�ׂăG�X�g���Q���ɂ��炳�����Ԃ������Ȃ邽�߁A�����X�N�������Ȃ�ƍl�����Ă��܂��B

���ɋߔN�͏����̎Љ�i�o�ɂƂ��Ȃ��Ӎ����ɂ��A�o�Y�E�����o���̂Ȃ��������������Ă��邽�߁A������̜늳���͏㏸�X���ɂ���܂��B

�Ȃ��A�G�X�g���Q���͕o���}����ƕ���ʂ��������܂����A���b�זE���������܂��B

���̂��߁A�o��ɔ얞��Ԃɂ��鏗���́A���ʑ̌^�̏�������������̃��X�N�������Ȃ�ƌ����Ă��܂��B

[��7]�����J���ȁu������ɂȂ�₷���l���Ăǂ�Ȑl�H�v

������𑁊��������܂��傤

������͑��������A�������Â��邱�Ƃ����ɏd�v�ƂȂ�܂��B

�����ł����u���������v�Ƃ́A������̃X�e�[�W�����܂�i��ł��Ȃ���Ԃŕa�������邱�Ƃł��B

������̃X�e�[�W�́A�����[�̒��łǂ̂��炢�L�����Ă��邩�A�����p�߂ւ̓]�ڂ����邩�A����x�ȂǓ��[���痣�ꂽ����ւ̓]�ڂ����邩�ǂ����Ȃǂɂ���āA0���`Ⅳ���ɋ敪����Ă��܂��B

������Z���^�[�����J���Ă���u����̓��v2022�v�ɂ��ƁA������ɂ�����T�`Ⅳ�X�e�[�W�ʂ�10�N���ΐ������͈ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B[��8][��9]

| �X�e�[�W | �T�v | 10�N���ΐ����� |

|---|---|---|

| Ⅰ | ����̑傫����2cm�ȉ��ŁA�����p�߂⑼�̑���ւ̓]�ڂ��Ȃ� | 98.3% |

| ⅡA |

�� ����̑傫����2cm�ȉ��ŁA�e�̉��̃����p�߂ɓ]�ڂ��Ă��邪�A�����p�߂͓��� �� ����2cm����5cm�ȉ��Ń����p�߂⑼�̑���ւ̓]�ڂȂ� |

88.7% |

| ⅡB |

�� ����2�`5cm�ȉ��ŁA�e�̉��̃����p�߂ɓ]�ڂ��A���̃����p�߂����� �� ����5cm����傫���ŁA�����p�߂⑼����ւ̓]�ڂ͂Ȃ� |

88.7% |

| ⅢA |

�� ����̑傫����5cm�ȉ��ŁA�e�̉��̃����p�߂ɓ]�ڂ��A�����p�߂͓����Ȃ����A�݂��ɖ������Ă���A�܂��͘e�̉��̃����p�߂ɓ]�ڂ͂Ȃ��������̓����̃����p�߂ɓ]�ڂ����� �� ������̑傫����5cm�ȏ�ŁA�e�̉��܂��͋����̓����̃����p�߂ɓ]�ڂ��Ă��� |

66.6% |

| ⅢB |

�� ����̑傫���E�����p�߂ւ̓]�ڂ̗L���ɂ�����炸�A�����肪���ǂɌŒ肳��Ă���A�܂��͂��畆�ɏo����畆�����ꂽ��A�ނ��肵�Ă��� �� �����肪�Ȃ����ǐ������� |

66.6% |

| ⅢC |

�� ����̑傫���Ɋւ�炸�A�e�̉��̃����p�߂Ƌ����̓����̃����p�߂̗����ɓ]�ڂ����� �� �����̏㉺�ɂ��郊���p�߂ɓ]�ڂ����� |

66.6% |

| Ⅳ | ����x�A�̑��A�]�ȂǁA���[���痣�ꂽ����ւ̓]�ڂ����� | 18.5% |

�X�e�[�WⅠ�ő��������E���Â����ꍇ��10�N���ΐ������͖�98%�ɏ��܂����A�X�e�[�WⅣ�܂Ői�s�����ꍇ��20���ȉ��܂ŗ�������ł��܂��܂��B

���̂悤�ɁA�X�e�[�W���i�ނق�10�N���ΐ������͌������Ă����܂��̂ŁA�����������邱�Ƃ������������߂�d�v�ȗv�f�ƂȂ�܂��B

������𑁊��������邽�߂ɂ́A����ł̃Z���t�`�F�b�N�ɉ����A����I�ɓ����f���邱�Ƃ���ł��B

�Ȃ��A��Ë@�ւŎ���������ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȏ�ނ�����܂��B

[��9]������T�[�r�X�u����̓��v2022�vp112

���f�E�G�f

���f�Ƃ́A�����ڂ₽����̗L���A���[�̌`�̍��E���A�������啨�̗L���Ȃǂ�ڂŌ��Ċm�F���錟���ł��B

�G�f�͎w�ŐG���Ă�����̗L����傫���A�d���A�������Ȃǂ��m�F���܂��B

�}�����O���t�B

�}�����O���t�B�Ƃ͓��[��p��X�������̂��Ƃł��B

2���̔̊Ԃɓ��[������ň���������ԂŎB�e���A�a�ς̈ʒu��L����ׂ܂��B

�����g�i�G�R�[�j����

�����g�����Ƃ́A���[�̕\�ʂ��璴���g�Ă邱�ƂŁA���[��������������@�ł��B

���[���̕a�ς̗L����A������̐���A�傫���A�e�̉��Ȃǎ��͂̃����p�߂ւ̓]�ڂ̗L���Ȃǂׂ邱�Ƃ��ł��܂��B

�����̌��f�ňُ킪���������ꍇ�́A�a�ς̈ꕔ���̎悵�Č������Œ��ׂ鐶���E�a���������s���A�����ɓ�������m��f�f���܂��B

�܂Ƃ�

������ɂȂ�ƁA���[���ɂ����肪�����ق��A�������番�啨���o����A���[�ɂ����ڂ₽���ꂪ�o���肷��Ǐ����܂��B

������╪�啨�����邩��Ƃ����Ē����ɓ�����ƒf�肷�邱�Ƃ͂ł��܂��A���ՂɎ��Ȕ��f���ĕ��u����ƕa�ς��������Ă��܂������ꂪ����܂��B

�{�L���ł͓�����̎�ȏǏ�ɂ��Ă��Љ�܂������A�����܂ň�ʘ_�ł��̂ŁA�L���̓��e�����Ŕ��f����̂ł͂Ȃ��A�C�ɂȂ�Ǐ���ꍇ�͕K����t�̐f�@���܂��傤�B

�����f�ɂ��ẮA40�Έȏ�̏�����2�N��1���f����Ƃ����w�j������܂��̂ŁA����I�Ɏ邱�Ƃ��������߂��܂��B