つらい片頭痛…原因と対処法は?

片頭痛を起こすと、痛みや不快感によって日常生活に支障を来すことがあります。

片頭痛が起こる原因は複数考えられますので、痛みに襲われても冷静に対処できるよう、正しい知識を学んでおきましょう。

この記事では、片頭痛の主な症状や原因、痛みが出た場合の対処法や治療法について解説します。

目次

- 片頭痛の主な症状

- 片頭痛が起こる原因

-

片頭痛が起きてしまった場合の対処法や治療法

- 心身療法

- サプリメント

- マッサージ

- リラクゼーション法

- 脊椎マニピュレーション

- 原因となるものを避ける

- まとめ

片頭痛の主な症状

片頭痛とは、頭の片側(人によっては両側)にズキズキとした痛みをともなう頭痛のことです。[注1]

こめかみから目のあたりにかけて、脈打つような強い痛みが数時間〜3日間ほど続きます。人によって発生頻度や痛みの程度、持続時間は異なりますが、中等度以上の症状になると起き上がっていられないほどの頭痛に見舞われることもあります。

また、片頭痛が起こっている最中は光や音、におい、刺激などに敏感になりやすい傾向にあります。

いつもは何でもないような照明の光、テレビの音、調理中のにおいによって頭痛がますますひどくなったり、階段の上り下りなど日常の何気ない動作で吐き気を催したりすることもあります。

[注1]厚生労働省eJIM「頭痛」

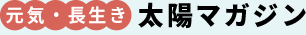

緊張型頭痛との違い

頭痛にはさまざまな種類がありますが、ここでは片頭痛と緊張型頭痛について解説します。

このうち、緊張型頭痛は最も一般的なタイプの頭痛で、頭全体が重苦しく、圧迫されるような痛みをともないます。

主に首や肩、頭皮、顎の筋肉のコリに起因しており、長時間同じ姿勢でいたり、目を酷使したりすると発生・悪化します。[注1]

そのため、緊張型頭痛は元凶である筋肉のコリをほぐせば、短時間で痛みを解消させることも可能です。

一方、片頭痛は現時点で明確な原因が解明されていません。

そのため、片頭痛と上手に付き合っていくためには、片頭痛の引き金になるものや行動を避けつつ、頭痛の悪化を食い止める工夫を採り入れることが大切です。

片頭痛の引き金になる主な要因については、次の項目で説明します。

[注1]厚生労働省eJIM「頭痛」

片頭痛が起こる原因

前の項目でも述べた通り、片頭痛が起こる原因については、未だに詳細は解明されていません。

ただし、三叉神経(さんさしんけい)という、目、頭皮、前頭部、上まぶた、口、顎から脳に向かって信号を送る役割を担う神経が刺激を受けた際に頭痛が起こると考えられています。刺激を受けると、炎症を引き起こす物質が脳血管と髄膜に放出されます。

このとき起こった炎症が、脈打つような痛みや吐き気、嘔吐、光や音、においへの過敏性などを引き起こす要因になるとされています。

以上のメカニズムから、片頭痛はもともと神経系が敏感な人に生じやすい傾向にあるようです。

なお、三叉神経への刺激については、以下のような要因が挙げられます。

睡眠不足

寝不足の状態が続くと、自律神経のうち交感神経が優位になり、血管が収縮して血圧が上昇します。これらの刺激が三叉路に影響し、片頭痛を引き起こすリスクが高まるといわれています。

ストレス

慢性的にストレスを感じる環境下にいると、自律神経のバランスが乱れ、片頭痛の引き金になることがあります。精神的なストレスだけでなく、気圧や気温の変化による身体的なストレスも影響すると考えられています。

喫煙

たばこに含まれるニコチンには強い血管収縮作用があるため、喫煙習慣があると片頭痛を引き起こしやすい傾向にあります。

なお、片頭痛持ちの人がタバコを吸うと、脳卒中のリスクが高まるという説もあります。

頭痛薬

片頭痛がひどい人は頭痛薬に頼りがちになりますが、薬の用量または服用頻度が過剰になると、かえって頭痛を増長させる原因になることもあります。

特に片頭痛の症状が悪化すると、通常の量ではなかなか頭痛が引かないため、過剰摂取になりやすい傾向にあります。

食事

特定の食べ物の中には、片頭痛との関連が報告されているものもあります。

具体例としては、大豆製品やナッツ類、魚の干物などのほか、ブイヨンやうまみ調味料、カフェインを含むもの(コーヒーやチョコレートなど)が挙げられます。

女性ホルモン

片頭痛は一般的に女性の罹患率が高い傾向にありますが、それはエストロゲンが影響しているためと考えられています。このことから、女性ホルモンであるエストロゲンの濃度が上昇すると、片頭痛は発生しやすくなる可能性があります。

以上が片頭痛の発生リスクを高める原因とされていますが、同じ頭痛でも、緊張型頭痛とは原因が大きく異なります。

緊張型頭痛の場合、首や肩などのコリを増長させる行動、たとえば長時間にわたるパソコン・スマホの使用、車の運転などが頭痛を誘発します。

一方、片頭痛は三叉神経への刺激が関与している可能性が高く、緊張型頭痛とは根本的な原因に違いがあります。

原因が異なれば、当然対処法や治療法も変わってきますので、自分の頭痛が緊張型なのか片頭痛なのか、きちんと見極めることが大切です。

片頭痛が起きてしまった場合の対処法や治療法

片頭痛による痛みが出たときに役立つ対処法と治療法をご紹介します。

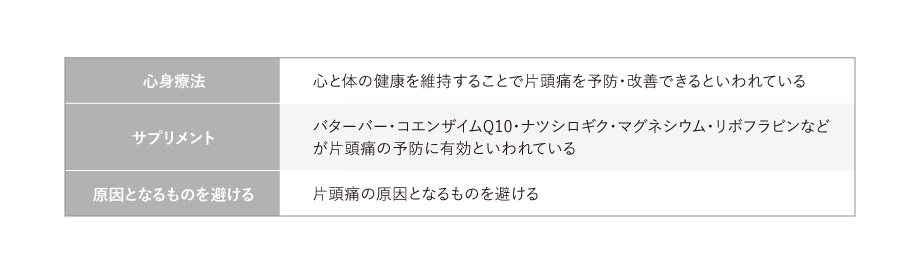

1. 心身療法

心身療法とは、心と体の健康を維持するために行われる療法のことです。

中でも頭痛解消のために研究されていた療法には、鍼治療やバイオフィードバック(行動療法)、マッサージ療法、リラクゼーション法などが挙げられます。[注1]

バイオフィードバック

バイオフィードバックとは、心拍数や血圧、脳波などの体の反応を測定し、数値やグラフなどの情報として返す(フィードバックする)ことによって、自分自身の身体の変化を捉え、コントロールしていく方法です。

バイオフィードバックを行うと、何をしたときに人はリラックスするのか、頭痛の間にどのような変化が起きているのか、などのデータを蓄積することができ、より良い対処法を発見するきっかけにもなり得ます。

マッサージ療法

マッサージには、片頭痛の原因となるストレスを緩和するリラックス効果があるといわれています。ただ、持病のある人や妊娠中の女性は避けた方が良いマッサージもありますので、事前にかかりつけの医師に相談しましょう。

リラクゼーション法

心身の緊張をほぐし、リラックスさせることを目的とした療法です。特に自律神経の乱れから来る頭痛に有用といわれていて、一般的に副作用がないことから、誰でも手軽に実践できる療法とされています。

[注1]厚生労働省eJIM「頭痛」

2. サプリメント

アメリカでは、特定の成分を配合したサプリメントが片頭痛の予防に有効なアイテムとして、データに基づくガイドラインを発表しています。[注1]

特定の成分の一例として、バターバーやコエンザイムQ10、ナツシロギク、マグネシウム、リボフラビンなどが挙げられます。

これらの成分が配合されているサプリメントを日常的に摂取すれば、片頭痛の予防が期待できます。

3. 原因となるものを避ける

片頭痛の原因となるものを日常生活で極力避けることも大切です。たとえば、カフェインの摂り過ぎは避ける、ストレスを過度に溜め込まない、強い光や音、においのするものには近寄らないなどです。

人によって片頭痛が発生または悪化する要因は異なるため、自分の片頭痛を引き起こす原因は何か、冷静に分析してみましょう。

まとめ

頭痛が続く場合は放置せず、医療機関を受診し、きちんと診断・検査を行うことが大切です。

片頭痛になる原因は現時点で詳細には解明されていませんが、睡眠不足やストレス、喫煙など、頭痛を誘因する事象はいくつか想定されています。

これらの事象は日々の生活習慣を整えることで対処できますので、まずは自分の生活を見直すところから始めてみましょう。