肝硬変とは?症状や原因などの基礎を知ろう!

肝硬変は肝炎ウイルスや過剰なアルコール摂取などによって引き起こされた肝炎を起因とする肝臓病のことです。

場合によっては死に至ることもありますので、肝硬変について正しい知識を学び、日常生活での取り組みや適切な治療につなげましょう。

この記事では、肝硬変の概要や原因、主な症状、日常生活で注意すべき点や治療法について解説します。

そもそも肝硬変とは?

肝硬変とは、さまざまな原因によって生じた肝臓の炎症を修復する際にできる繊維(コラーゲン)が増加し、肝臓全体に拡がった状態のことです。[注1]

慢性肝炎が起こって肝細胞が破壊されると、繊維質が壊れた部分を補うように蓄積され、肝臓内部に壁が生成されます。

肝細胞は壁の内部で増殖し、結節が作られて肝硬変と呼ばれる状態になりますが、一定ラインを超えると増殖が止まり、肝臓の硬化・縮小および肝機能の低下が起こります。

肝硬変になる原因や主な症状については、次の項目以降で詳しく説明します。

[注1]国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 肝炎情報センター「肝硬変」

肝硬変になる原因

肝硬変になる原因は複数あると言われています。

ここでは肝硬変の主な原因として以下の5つをご紹介します。

B型肝炎ウイルス(HBV)感染

B型肝炎ウイルス(HBV)とは、肝臓に感染して炎症(肝炎)を引き起こすウイルスのことです。[注2]

このB型肝炎ウイルスに感染すると急性肝炎または慢性肝炎を発症しますが、慢性肝炎によって慢性的に肝細胞が壊れ続けると繊維化が起こり、肝硬変に移行します。[注3]

B型肝炎ウイルスは主に感染者の血液や体液を介して感染し、出生時の母子感染(垂直感染)のほか、傷口への体液の付着、刺青、性行為などによる水平感染があります。

[注2]一般社団法人 日本肝臓学会「B型肝炎」

[注3]国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 肝炎情報センター「B型肝炎」

C型肝炎ウイルス(HCV)感染

C型肝炎ウイルス(HCV)とは、C型肝炎の原因となるウイルスのことです。

C型肝炎ウイルスに感染するとおよそ7割の人が持続感染者となり、C型肝炎を経て慢性肝炎や肝硬変などに進行する可能性があります。[注4]

初期の頃はほぼ自覚がなく、だるさや疲労感、食欲不振などに留まるため、肝硬変に進行して初めて感染に気付いたというケースも少なからず存在します。

過去には感染者の血液を用いた輸血や、汚染された注射器による医療行為などで感染した事例もありますが、現在はB型肝炎同様、刺青や性行為、不衛生な器具を使ったピアスの穴開けなどが主な感染経路となります。

[注4]国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 肝炎情報センター「C型肝炎」

長期にわたる過剰な飲酒

5年以上にわたって過剰な飲酒をし続けると、アルコール性肝障害を発症するリスクが高くなります。[注5]

当初は特別な自覚症状はありませんが、お腹の張りや疲れやすさ、食欲不振などの軽い症状を経て重症化すると、肝臓の腫れや腎不全などの合併症を起こしたり、肝硬変に進展したりすることがあります。

[注5]国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 肝炎情報センター「アルコール性肝障害」

遺伝

何らかの遺伝的要因によって発症すると推測されている自己免疫性肝炎にかかると、肝硬変に移行する可能性があります。[注6]

初期では倦怠感や黄疸、食欲不振などの症状が現れ、悪化すると肝硬変になるおそれがあります。

[注6]厚生労働省「自己免疫性肝炎」P1

生活習慣の乱れ

食生活の乱れや運動不足、ストレスなどが慢性化すると、アルコールの過剰摂取に起因しない非アルコール性脂肪肝炎になるおそれがあります。[注7]

アルコールに起因したものではないため、本人に自覚がないケースが多く、気付いた時には肝硬変に進展していたというケースもあるようです。

一般的に、1日あたり男性で30g以下(350mlの缶ビール2本相当)、女性で20g以下(500mlの缶ビール1本相当)の飲酒に留まっているにもかかわらず脂肪肝になった場合は、非アルコール性脂肪肝に分類されます。

[注7]国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 肝炎情報センター「非アルコール性脂肪性肝疾患」

肝硬変の症状は?進行するとどうなる?

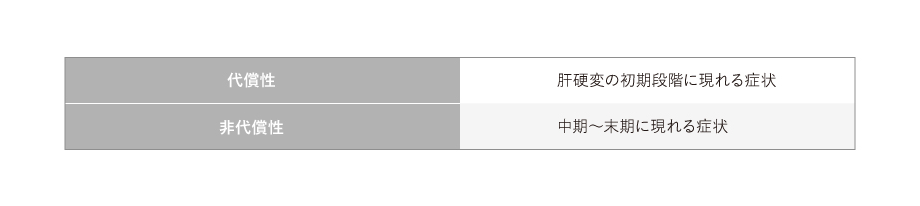

肝硬変の症状は、程度によって「代償性」と「非代償性」の2つに区分されます。

代償性

代償性は肝硬変の初期段階に現れる症状のことです。

実際は初期段階では自覚症状がない場合が多く、肝臓の機能もほぼいつも通りに機能しています。

人によってはだるさや疲労感、食欲不振などの症状を感じることもありますが、単なる疲労や風邪などとの区別がつきにくく、肝硬変と気付かないケースがほとんどです。

肝臓が「沈黙の臓器」と言われるゆえんでもありますが、この段階で早期発見・早期治療を行わないと症状が悪化し、肝硬変や肝不全に至る可能性があります。

非代償性

肝硬変が中期~末期に進行した場合にみられる症状です。

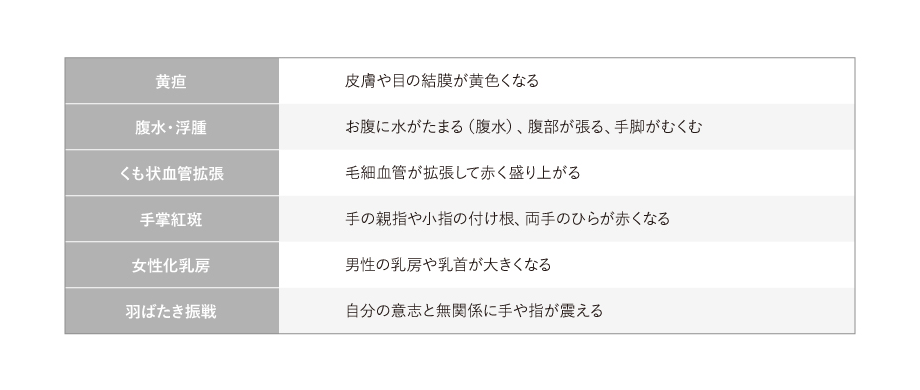

症状の度合いには個人差がありますが、主に以下のような症状が出始めます。

黄疸

肝硬変によって肝機能が低下すると、赤血球に含まれる黄色い色素「ビリルビン」の排出がスムーズに行われなくなり、皮膚や目の結膜が黄色くなる黄疸の症状が出ます。

尿の色も濃くなるため、排泄の際に通常より濃い色の尿が出たら要注意です。

腹水・浮腫

肝機能が低下すると、アルブミンと呼ばれるたんぱく質が血中から減少し、お腹に水がたまる(腹水)、腹部が張る、手脚がむくむなどの症状が出ることがあります。

腹水は当初下腹部のみが膨れますが、量が多くなってくるとお腹全体が膨満します。

くも状血管拡張

毛細血管が拡張して赤く盛り上がる状態のことです。

まるでクモの脚のように見えることから、くも状血管拡張と呼ばれています。

多くの場合、症状は首や前胸部、頬などに現れます。

手掌紅斑

手の親指や小指の付け根など、両手のひらが赤くなる症状です。

女性化乳房

肝機能の低下により、体内に存在する女性ホルモンの代謝がうまくいかなくなると、男性の乳房や乳首が大きくなることがあります。

羽ばたき振戦

自分の意志と無関係に手や指が震える症状です。

肝機能の低下によって蓄積されたアンモニアが脳に達し、筋肉や神経をコントロールできなくなるのが原因とされています。

日常生活で気を付けるべきことと治療方法

現代医学では、肝硬変そのものに対する治療や薬剤はほとんどありません。

そのため、日常生活の中で予防をすることや、非代償性肝硬変に進行をさせないことが大切になります。

ここでは、肝硬変にならないために日常生活で気をつけるべきポイントをまとめました。

栄養バランスの良い食事をとる

肝機能の改善を図るためには、食事から必要な栄養素を補う必要があります。

基本は三食バランスの良い食事を摂ることが大切ですが、腹水やむくみがある場合は塩分と水分を控える、糖尿病を合併している場合は糖質を制限するなど、症状に応じた工夫もするとよいでしょう。

定期健診を受ける

代償性肝硬変の段階では、ほとんど初期症状がなく、早期発見・早期治療するのは困難とされています。

ただ、然るべき検査を受ければ早い段階で肝硬変の兆候を発見することができるため、定期的に健診を受けることが大切です。

一方、肝硬変を発症してしまった場合は、医療機関で以下のような治療を受けることになります。

ウイルス性の治療

B型肝炎の場合はエンテカビルやテノホビルアラフェナミドフマル酸塩などの抗ウイルス薬を投与して肝機能の改善をめざします。[注1]

C型肝炎の場合は、健康保険の適用対象である経口抗ウイルス薬を用いて治療するのが一般的です。ただし、腎機能がある程度以上保たれていることや併用注意となる薬剤など、投与前に治療可能かどうかの確認が必要ですので主治医と相談が必要です。

腹水の治療

腹水が見られる場合は、1日の塩分摂取量を7g以下に減らすと共に、利尿剤の投与やアルブミン点滴などを行います。[注1]

また、腹部に針を刺して腹水を抜く外科施術も行われます。

まとめ

肝臓は沈黙の臓器と呼ばれており、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。

障害が表立って現れた時には、かなり症状が進行しており、黄疸やむくみ、腹水などが見られるようになります。

現時点で肝硬変に対する有効な治療法や薬剤は少ないので、日々の生活を見直し、正しい生活習慣を身につけて肝硬変の予防に努めましょう。