冷え性の改善方法を解説!原因を知って対策しよう

体の冷えに悩まされている方は男女ともに多く、中には日常生活に支障を来しているケースもあります。

冷えは放っておくと症状が悪化することもありますので、冷えの原因を把握した上で、しかるべき対策を講じることが大切です。

この記事では、冷え性の原因や改善方法、冷え性が女性に多い理由について解説します。

目次

- 改善したい冷え性の原因とは?

- 自律神経の乱れ

- 筋肉量の少なさ

- 血行不良

- 冷え性はなぜ女性に多いの?

- 冷え性の改善方法

- 飲食に気をつける

- 服装に注意する

- 湯船に浸かる習慣をつける

- 禁煙に取り組む

- 良質な睡眠を取る

- 適度な運動を行う

- まとめ

改善したい冷え性の原因とは?

冷え性の原因はひとつではなく、複数存在します。

人によってはいくつかの原因が重なっていることもありますので、日々の生活の中で思い当たる節がないかどうか、一度チェックしてみましょう。

ここでは冷え性の主な原因を3つご紹介します。

1.自律神経の乱れ

暑い夏場でも、寒い冬場でも、人の体温がほぼ一定に保たれているのは、自律神経の働きによるものです。

自律神経が正常に働いていると、暑い場所では体温を逃がし、寒い場所では体温をキープしようとします。

しかし、寒暖差によって、自律神経が正常に機能しなくなり、体温調節がうまくいかなくなってしまいます。

特に多いのは夏場の冷房と冬場の暖房で、屋外と屋内の急激な温度差が自律神経を乱す要因となっています。

また、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、自律神経が乱れる原因について以下のように説明しています。[注1]

“冷え性を招く原因にはさまざまありますが、最近は特にストレスや不規則な生活などによって体温を調節する自律神経がうまく機能しないことや、熱を作る筋肉量が少ないことのほか、きつい下着や靴による血行不良が挙げられます。“

仕事や家事、育児、介護などで慢性的なストレスを抱えていたり、偏った食生活や睡眠不足などが続いたりすると、自律神経が乱れて体温調節が困難になり、冷えを増長する原因となる場合があります。

[注1]全国健康保険協会(協会けんぽ)「1月 寒い季節を乗り切る冷え性対策!」

2.筋肉量の少なさ

人は筋肉を刺激して代謝を上げ、熱エネルギーを生み出して体温を高めようとします。[注2]

そのため、筋肉量が少ないと十分な熱エネルギーを作ることができず、冷えの症状に悩まされやすくなります。

筋肉量が少ない原因はいくつかあり、加齢による衰えのほか、運動不足や栄養不足などが挙げられます。

日頃あまり運動する習慣のない方や、1日3食きちんと食べていない方、偏食気味の方は筋肉量の低下による冷え性になりやすいので要注意です。

[注2]厚生労働省「重症心身障害児者の支援者・コーディネーター育成研修プログラムと普及に関する研究」p54

3.血行不良

人は寒さを感じると、皮膚からの熱の発散を防ぐために、末梢血管を収縮させます。[注3]

そのため、寒い時期は日頃よりもさらに血液が全身に行き渡りにくくなり、血行不良による冷えを感じやすい傾向にあります。

血液を送り出すポンプの役割を果たす筋肉の量が少ない方や、きつめの服・下着を着用している方は、日頃から血行不良に陥っている可能性が高く、寒い日はより冷えに悩まされやすい状態になります。

[注3]厚生労働省「重症心身障害児者の支援者・コーディネーター育成研修プログラムと普及に関する研究」p54

冷え性はなぜ女性に多いの?

冷えは男女の性差なく起こりますが、特に女性に多い症状とされています。

なぜ女性に多いのか、その理由について知っておきましょう。

理由は大きく分けて4つあります。

男性より筋肉量が少ない

前述の通り、筋肉は体内の熱エネルギーを生み出す働きがある器官ですので、筋肉量が少ない女性は必然的に男性よりも冷え性になりやすい体質といえます。

月経

女性は月経があるため、1日あたり約0.5mgの鉄を失っています。

厚生労働省によると、女性は血色素量が12g/dlから保険指導判定値とされ、貧血と判定されます。[注4]

厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査」によれば、貧血治療のための薬の使用者を除いた20歳〜29歳、30歳〜39歳の女性のうち血色素量が12g/dl未満に該当する割合は以下のとおりです。[注5]

• 20歳~29歳:9.1%

• 30歳~39歳:18.6%

貧血を起こしていると血の巡りが悪くなり、血行不良による冷えが増長しやすくなります。

[注4]厚生労働省「厚生労働省のメタボ政策について」p1

[注5]厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」

更年期障害

e-ヘルスネットでは、更年期障害について以下のように述べています。

“40歳代以降の男女の性ホルモン分泌量の低下が原因となる自律神経失調症に似た症候群。“[注6]

なお、更年期障害はその人の性格や体質、環境的な要因などにも起因しているため、40代前でも症状に悩まされる場合があります。

[注6]「更年期障害」e-ヘルスネット 厚生労働省

皮下脂肪

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、女性の体質について以下のように説明しています。[注7]

“一般に女性は皮下脂肪が多く、寒さに強いと言われますが、脂肪は一度冷えると温まりにくい性質があります。 ”

特に寒い時期に体を冷やしてしまうと、再び体温を上昇させるまでに時間がかかるため、冷えを感じやすい状態になります。

[注7]全国健康保険協会(協会けんぽ)「1月 寒い季節を乗り切る冷え性対策!」

冷え性の改善方法

冷え性を改善させるために、日常生活で実践したい方法を6つご紹介します。

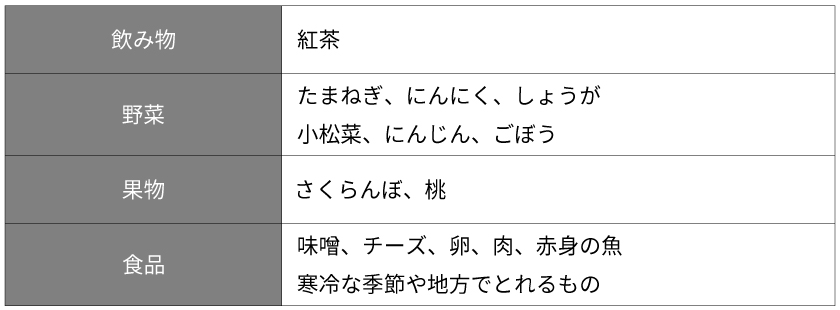

1.飲食に気をつける

体を冷やす飲み物・食べ物を摂取する、食事の回数が毎日バラバラ、ダイエットで食事制限をしている…などの行為は、いずれも冷えを増長させる原因となります。

飲み物は常温または温かいものを意識的に摂取するようにし、コーヒーなど体を冷やす効果のあるドリンクは避けるようにしましょう。

食事も体を冷やすものではなく、体を温めるものを積極的に取り入れるのがおすすめです。

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、体を温める食材の一例として、以下のものを挙げています。[注8]

これらの飲み物、食材を食生活に取り入れれば、冷え性の改善に役立つでしょう。

[注8]全国健康保険協会(協会けんぽ)「1月 寒い季節を乗り切る冷え性対策!」

2.服装に注意する

血行不良の原因となるきつい下着や服装は避け、体に負担がかからない服装を意識しましょう。

また、ノースリーブや薄手の服、素足にサンダルといった服装は肌の露出が多く、体の冷えを増長させる原因となります。

暑い夏場でも、薄着をしているとエアコンの風で体が冷えてしまうことがありますので、さっと羽織れる上着を用意する、膝掛けやショールを活用するなどの工夫をして、体温の低下を防ぐことが大切です。

3.湯船に浸かる習慣をつける

暑い夏場や、仕事などで疲れている日は、ついシャワーだけで済ませてしまいがちですが、お湯を浴びるだけでは体を温めることが難しいでしょう。

季節に関係なく、湯船に浸かって体を温める習慣をつけることをおすすめします。

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、冷え改善を目的とした入浴方法について、以下のように説明しています。

“38〜40度くらいのぬるめの湯にゆっくりつかりましょう。血行促進とリラックス効果を得られます。熱い湯は体の表面だけ温まり、内部が十分に温まっていないことが多く、また急激に血圧を上昇させるので、避けましょう”

[注9]全国健康保険協会(協会けんぽ)「1月 寒い季節を乗り切る冷え性対策!」

4.禁煙に取り組む

たばこに含まれるニコチンについて、e-ヘルスネットでは以下のように述べています。

“強い血管収縮作用があるため毛細血管を収縮させ血圧を上昇させます。“[注10]

喫煙習慣があると、毛細血管が常に収縮した状態になり、血行不良による冷えの原因となるおそれがあります。

たばこはがんなどの病気リスクを高める作用もありますので、冷えを含めて健康リスクを軽減したいのなら、禁煙に取り組みましょう。

[注10]「ニコチン」e-ヘルスネット 厚生労働省

5.良質な睡眠を取る

睡眠不足の状態が長引くと、自律神経の乱れから来る冷えに悩まされやすくなります。

睡眠不足の解消は、ただ長く眠ればいいというものではなく、質の良い睡眠を取ることが大切です。

具体的な対策としては、できるだけ決まった時間に就寝・起床する、起床したらすぐに太陽の光を浴びる、寝る前に好きな音楽を聴くなどしてリラックスするなどがあります。

6.適度な運動を行う

筋肉量の減少を防ぐために、日頃から適度な運動を心がけましょう。

毎日ハードな運動をする必要はありません。

ウォーキングや軽めのジョギングを習慣にする、寝る前にストレッチをする、公共交通機関や車を使用せずになるべく歩くといった習慣をつけるだけでも、筋肉量の衰えを予防できます。

以上6つが冷え性の改善方法です。

まとめ

冷え性は男女ともに起こりうる症状ですが、筋肉量が少なく、月経や女性ホルモンの影響などを受ける女性は、特に悩まされやすい傾向にあります。

冷え性は食事や睡眠、運動といった生活習慣を見直すことで改善することが可能です。

まずは小さなことからでも日常生活の中からできることを探して取り組んでみましょう。