予防接種はスケジュールが決まっている!年齢別の接種ワクチンと注意すべきこと

子どもがかかりやすい病気の中には、予防接種を受けることで防げるものが複数あります。

ただ、予防接種は種類によって受けられる年齢やタイミングが異なります。効率よく予防接種を受けるためにも、スケジュールを把握しておきましょう。

この記事では、予防接種の基礎知識やスケジュール、予防接種を受ける際に気をつけるべきこと、当日の流れについて解説します。

そもそも、予防接種とは?

予防接種とは、毒性を弱めたウイルスや細菌、毒素などをあらかじめ投与しておくことで、その疾患にかかりにくくする予防措置のことです。[注1]

一般的に人は感染症にかかると、病原体に対して免疫を作ります。一度免疫がつくと、その病気に再びかかりにくくなったり、発症しても症状が軽く済んだりしやすくなります。

予防接種は、こうした体の仕組みを活用し、病気に対する免疫を作ったり、免疫を強化したりします。なお、予防接種は、大きく分けて定期接種と任意接種があります。

[注1]厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」

定期接種

定期接種とは、予防接種法で接種することが推奨されているワクチンです。[注2]

定期接種にはA類疾病とB類疾病があり、それぞれに分類される疾病は以下の通りです。

| A類疾病 | B類疾病 |

|---|---|

| ・結核(BCG) ・ジフテリア ・破傷風 ・百日せき ・ポリオ ・麻疹 ・風疹 ・日本脳炎 ・Hib(ヘモフィルスインフルエンザ菌b型)感染症 ・小児の肺炎球菌感染症 ・水痘 ・ヒトパピローマウイルス感染症 ・B型肝炎 ・ロタウイルス |

・季節性インフルエンザ ・高齢者の肺炎球菌感染症 |

A類疾病は主に集団予防や重篤な疾患の予防に重きを置いたもので、国から積極的に接種を推奨されているものです。強制ではありませんが、子どもの場合、保護者に接種の努力義務があります。

B類疾病は主に個人予防に重点を置いたもので、国からの勧奨はなく、保護者にも努力義務はありません。。

任意接種

任意接種とは、国が定めた定期接種の要件に該当しないものです。

たとえば、定期接種のワクチンの推奨年齢を外れたものや、各自治体が独自事業として行っているものなどは任意接種に該当します。

後者の代表的な例としては、おたふくかぜワクチンや小児のインフルエンザワクチンなどが挙げられます。

B類疾病や任意接種も必要に応じて検討して良いですが、まずは定期接種のA類疾病を優先的に接種することが大切です。

なお、予防接種は対象となる病気ごとに接種期間があらかじめ定められているため、スケジュールを組んで計画的に接種する必要があります。

[注2]厚生労働省「よくある質問」

年齢ごとに受けるワクチンが決まっている!予防接種のスケジュール

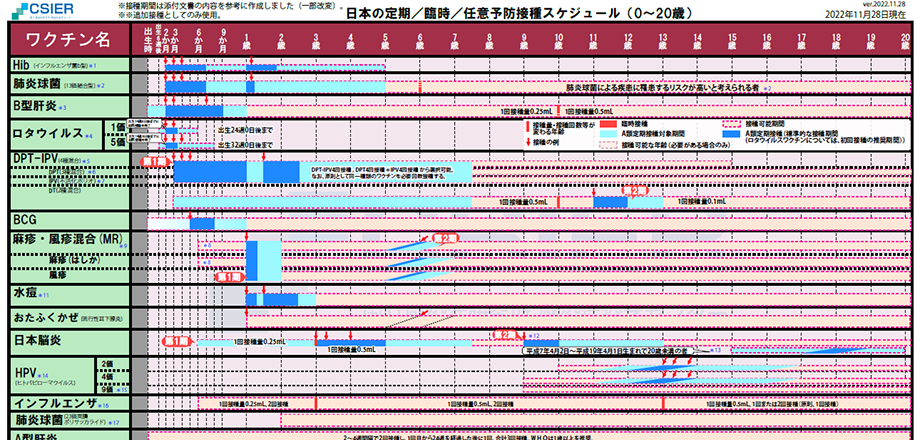

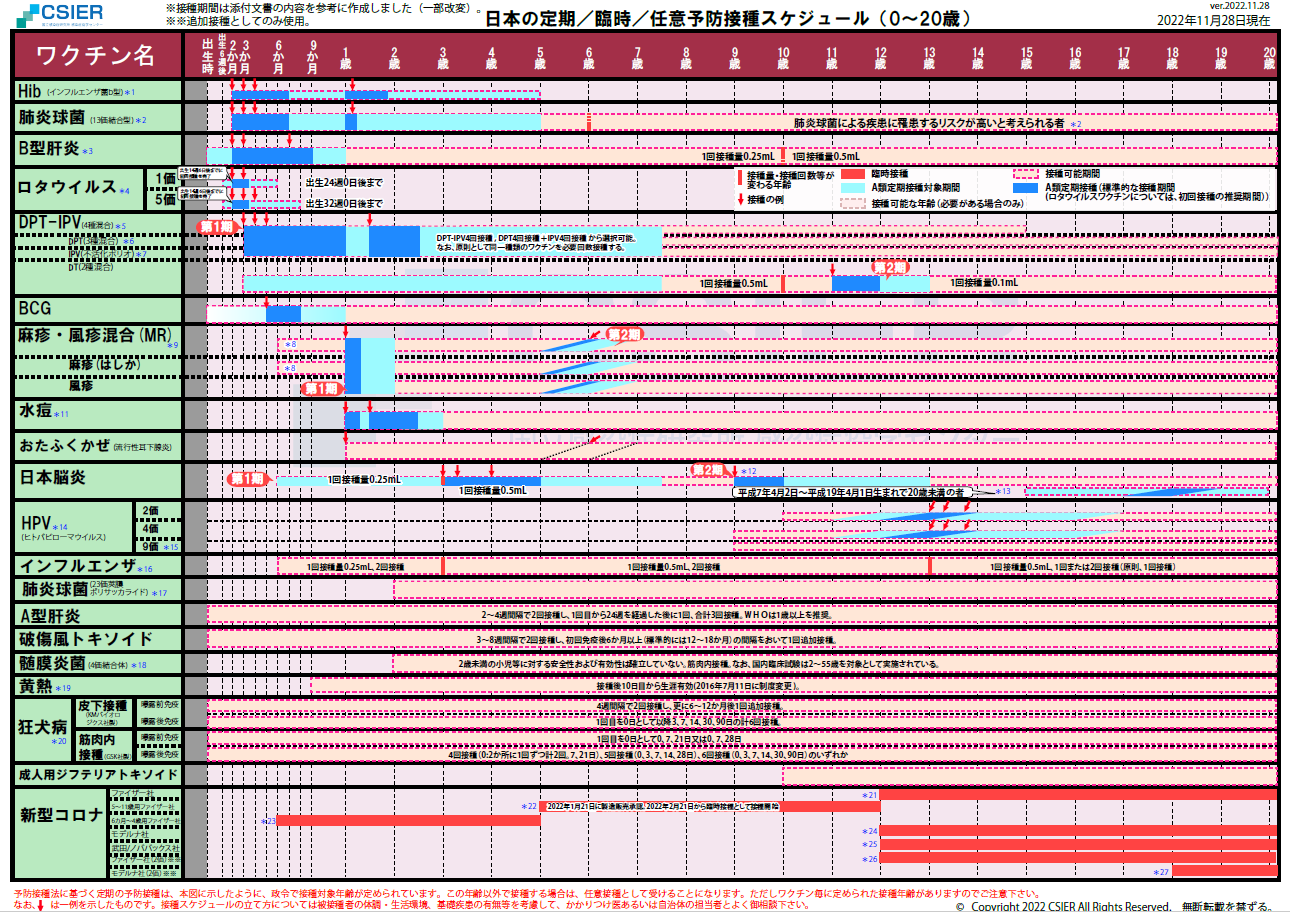

予防接種は年齢ごとに受けられるワクチンが決まっています。

予防接種のスケジュールは決まっている

上記のスケジュール表を確認すると、Hibワクチンや肺炎球菌は生後2か月から受けられますが、麻疹・風疹混合ワクチン(MR)は1歳からが標準接種期間となっています。[注3]

また、予防接種の中には、1回の接種で終わらず、一定の間隔を空けて2回以上接種しなければならないものもあります。

接種期間にはある程度の猶予がありますが、好きなときにすべての予防接種を受けられるわけではないので注意が必要です。

[注3]国立感染症研究所ホームページ「日本の定期/臨時/任意予防接種スケジュール(0〜20歳)」

予防接種デビューは出生後2か月

A類の定期接種のうち、最も早く接種するのはHibワクチンと肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルスの4種で、生後2か月で接種することができます。

Hibワクチンと肺炎球菌は生後7か月まで、B型肝炎は生後9か月までがそれぞれ標準的な接種期間とされていますが、接種可能になったら早いうちに済ませた方が安心です。

また、ロタウイルスに関しては、出生14週6日後までに初回接種を完了することが推奨されていますので、優先的に予防接種のスケジュールに組み込みましょう。[注3]

[注3]国立感染症研究所 感染症疫学センター「日本の定期/臨時/任意予防接種スケジュール(0〜20歳)」

予防接種で気をつけることは?

予防接種で気をつけたいことを、接種前と接種後に分けて解説します。

| 予防接種を受ける前 | 予防接種を受けた後 |

|---|---|

|

・ワクチンの種類・時期を確認する ・ワクチンのメリット・デメリットを理解する ・子どもの体調を把握する (いつもと様子が違うときは予防接種を受ける医療機関に相談する) |

・体調の異変がないか観察する ・気になる症状が出た場合は接種した医療機関に相談する |

予防接種を受ける前

予防接種を受ける際は、必ず事前に子どもが受けるべきワクチンの種類と時期を確認しましょう。

また、ワクチンには各種病気を予防できる効果がある一方、副反応が出るといった注意すべきこともあります。

ワクチンの特徴をよく理解した上で、医師と相談し、接種を検討しましょう。

また、予防接種は原則として体調が良い日に受けます。いつもと様子が違う、調子が悪いといったときは、必ず予防接種を受ける医療機関に相談することが大切です。

予防接種を受けた後

予防接種を受けると、人によって体調に異変が起こる場合があります。

とくに注意したいのは、アレルギー反応(アナフィラキシーショック)と、血管迷走神経反射(気を失って倒れる)です。前者は医療機関内にいればすぐに治療を受けられますし、後者は横になって安静にしていると徐々に回復します。

いずれにしても、しばらく医療機関内で過ごしていれば迅速に対応できますので、医療機関で指示された時間が経過するまでは、勝手に帰ったりしないようにしましょう。

体調に変化がなければ帰宅できますが、その後に気になる症状が出た場合は、安易に自己判断せず、予防接種した医療機関に連絡し、症状を伝えて病院の指示を仰ぎましょう。

予防接種を受ける当日の流れ

予防接種当日の基本的な流れをご紹介します。

なお、病院によって流れが異なることもあります。その場合は、病院からの指示に従いましょう。

1. 持ち物をチェックする

予防接種を受ける際は、以下のものを医療機関に持参します。

・予防接種予診票(接種券)

・母子手帳

・マイナ保険証

・乳幼児医療証

以上のものがあれば予防接種を受けられますが、接種後の待機時間も含めると長時間かかることが想定されますので、赤ちゃんの場合は着替えやおむつ、ミルクなども準備していきましょう。

2. 子どもの体調を確認する

予防接種を受ける前に、子どもの体調に異常や変化がないかどうか確認します。熱や咳、鼻水などが出ていないか、ミルクをちゃんと飲むか、便が緩くないかなど、注意してチェックしましょう。

また、予防接種は体温が37.5℃を超えていると受けられない場合があります。

事前に体温測定し、超えているようなら医療機関に連絡しましょう。

3. 受付

病院に到着したら、窓口で予診票と母子手帳、マイナ保険証、乳幼児医療証を提示します。

4. 予防接種

順番が来たら、予防接種を受けます。

赤ちゃんの場合、パパやママが抱っこした状態で接種するのが基本です。赤ちゃんが暴れたりしないよう、なるべくしっかり抱っこしてあげましょう。

5. しばらく医療機関内で待機する

接種が終わったら、副反応の有無を確認するため、医療機関内でしばらく待機します。

副反応は接種後30分以内に起こりやすいと言われているため、多くの病院では最低でも15分は院内待機するよう指示するところが多いようです。15分経過して問題がないようなら、会計を済ませて帰宅します。

なお、定期接種のA類疾病は、指定期間内に接種すれば無料なので、会計をせずに母子手帳やマイナ保険証などを受け取るだけでOKです。

まとめ

予防接種は、ワクチンの種類ごとに受けられる年齢に合わせてスケジュールを組まなければなりません。

Hibワクチンなどは生後2か月から接種できますので、接種可能になったら早めに受けることをおすすめします。

ただ、予防接種で重要なのは、スケジュールだけではありません。

たとえば、予防接種は体調の良い日に受けるのが原則です。体調の良くない日に予防接種を受けると、体調不良になるリスクが上がる可能性がありますので、総合的に判断して予防接種を受けるかどうか判断しましょう。

また、接種後は副反応が出ることもありますので、医師の指示に従って医療機関内でしばらく待機しましょう。

帰宅後も、異変や気になる症状が現れた場合は接種した医療機関に連絡し、対応について相談することが大切です。