女性

お父さん・お母さんになるための出産準備リスト!

いつから何を準備するべき?

産後すぐの時期は心身ともに余裕がなく、ゆっくり買い物をする時間も取りづらくなりますので、必要なものは早めに用意しておきましょう。

この記事では、これからお父さん・お母さんになる方向けに、出産準備を始める時期や、時期別の準備しておきたいものリスト、出産後にやるべきことについて解説します。

出産準備はいつ頃から始めるべき?

出産準備をいつ始めるかは、妊婦さんの体調にもよりますので、一概に「いつから始めるべき」と断言することはできません。

ただ、後述する妊娠初期に準備しておきたいものについては、妊娠が判明したら、なるべく早めに買い揃えておいた方がよいでしょう。

一方、出産にともなう入退院の準備や産後に必要なものに関しては、予定日の2ヵ月前程度に準備を始めても十分間に合います。

一度にまとめて揃えようとすると、心身に負担がかかってしまうのはもちろん、お財布事情も厳しくなってしまいますので、妊娠初期の必要なもの、後期に必要なもの、産後に必要なものとカテゴリ分けし、タイミングをずらして少しずつ買い揃えるのがおすすめです。

なお、産後に関しては赤ちゃんグッズのほかに、出生届などの提出や職場への報告といった手続きも必要になります。

中には手続きの期限が定められているものも存在しますので、産後の手続きに関してはなるべく妊娠中に、いつ・どこに・どんな手続きをしなければならないのか、しっかりチェックしておくようにしましょう。

妊娠初期に準備しておきたいものリスト

妊娠初期は、妊婦さんの体調や今後の体型の変化などに合わせて、以下のようなものを準備しておくのがおすすめです。

葉酸サプリ

妊婦さんの栄養摂取量が不足していると、お腹の赤ちゃんの発育に影響を与えるといわれています。[注1]

特に葉酸に関しては、赤ちゃんの先天異常である神経管閉鎖障害の予防につながることから、妊娠前から十分に摂取することが推奨されています。

葉酸は緑黄色野菜などに含まれていますが、普段から十分な量を摂取するには根本的な食生活の見直しが必要です。

妊娠初期はつわりなどの影響で満足な食事を取れない方も多いので、必要に応じて葉酸サプリを活用することも検討しましょう。

[注1]厚生労働省「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針〜妊娠前から、健康なからだづくりを〜解説要領」令和3年

マタニティクリーム

妊娠後期になってお腹が大きくなると、皮膚が急激に引き伸ばされる影響で、お腹の表面に「妊娠線」と呼ばれるヒビのような跡が残ることがあります。

妊娠線は肌が乾燥しているほど発生しやすいので、妊娠初期からマタニティクリームでしっかりスキンケアしておきましょう。

マタニティウェア

お腹が大きくなると、妊娠前に着ていた服は着用できなくなるので、マタニティ専用のウェアを用意しておきます。

妊娠初期の場合、それほどお腹は目立ちませんが、衣類の締め付けによって気分が悪くなる場合もありますので、ゆとりのあるマタニティウェア、インナーは早めに準備しておいた方がよいでしょう。

なお、ブラジャーに関しては産後にも使えるよう、授乳がしやすいタイプのものを選ぶのがおすすめです。

母子手帳ケース

妊娠したら、お住まいの役所・役場から母子健康手帳(母子手帳)が交付されます。

母子手帳は、妊婦さんの健康状態や、赤ちゃんの成長、予防接種などを記録するものですので、産後数年にわたって使い続けることになります。そのまま使っているとページがすり切れてボロボロになってしまうおそれがありますので、専用の母子手帳ケースに入れて管理するのがおすすめです。また、母子手帳ケースがあると、産院の診察券や、子どもが生まれたあとは小児科診察券なども一括管理ができて便利です。

各種手続き・制度や出産にかかるお金の確認

出産した時は、出生届などの手続きのほか、出産育児一時金などの申請が必要になります。

手続きの方法は、お住まいの自治体や加入している健康保険によって異なりますので、自治体や健康保険(協会けんぽなど)のHPなどを閲覧し、あらかじめ手続きの方法を確認しておきましょう。

出産時は、加入している公的医療保険から42万円の出産育児一時金が支給されますが、厚生労働省がまとめた資料によると、入院・分娩費を含めた出産費用は全国平均で1人あたり約46.0万円です。[注2]

出産費用の多くを出産育児一時金でまかなえますが、利用する病院によっては大きくオーバーする可能性もありますので、不足分をどう工面するかも話し合っておくことが大切です。

[注2]厚生労働省「出産育児一時金について」令和2年

妊娠8ヵ月〜出産当日までに準備しておきたいものリスト

安定期に入ったら、妊娠後期〜出産までに準備しておきたいものを少しずつ買い揃えていきましょう。

ただ、安定期に入ったからといって無理をするのは禁物です。特に入院準備や産後に必要なものに関しては、妊娠8ヵ月頃から準備を始めても間に合いますので、妊婦さんの体調と相談しながら、少しずつ計画的に進めていくのがポイントです。

以下では、妊娠8ヵ月〜出産当日までに準備しておきたいものをまとめました。

入院の準備

出産のための入院には、以下の準備が必要です。

●マタニティパジャマ

●産褥(さんじょく)ショーツ

●産褥パッド

●母乳パッド

●清浄綿

●授乳服・インナー

衣類やインナーについては洗い替え用として、2枚〜3枚ほど用意しておくと安心です。

なお、産褥パッドや母乳パッド、清浄綿などについては、産院から「お産セット」としてプレゼントされるケースが多いようです。

お産セットの内容は病院によって異なりますので、事前に産院に確認し、不足するものだけを買い足すとよいでしょう。

赤ちゃんグッズ

生まれたばかりの赤ちゃんをお迎えするための準備として、以下のような赤ちゃんグッズを用意しておきましょう。

●ベビーベッド

●ベビー布団

●ベビーカー

●チャイルドシート

●50サイズのベビー服・ベビー肌着

●沐浴グッズ

●授乳グッズ

●おむつ・おしりふき

寝具に関しては、窒息などの事故を防ぐためにも、赤ちゃん用の硬めの布団を用意します。ベビーベッドや生まれてすぐ使えるA型ベビーカーなどは、使用期間が短い場合や、赤ちゃんによっては使わないケースもあるため、購入せずともレンタルを検討するのも良いですね。

おむつやおしりふきは毎日使用するものですので、ある程度ストックしておくと産後の買い物の手間を省けます。ただし、おむつは子どもの体格や成長具合、また、肌に合うタイプなどは生まれてみないとわからないため、最小限でよいでしょう。

立ち会いなどの相談

妊娠後期になったら、お父さんが出産に立ち会うかどうかもきちんと話し合っておきましょう。

産院によっては事前に立ち会いの手続きが必要になりますので、早めに相談し、産院に立ち会いの有無を伝えておくことをおすすめします。

どうしても立ち会いを希望する場合は、産院を選ぶ際に立ち会いが可能かどうか、医師や看護師に確認をとっておきましょう。

出産後にやるべきこととは?

赤ちゃんグッズの用意とは別に、出産後にやるべきことをご紹介します。

出産にともなう手続き

赤ちゃんを出産したら、以下のような手続きを済ませる必要があります。[注3]

[注3]法務省「出生届」

協会けんぽ「出産に伴う手続きMAP」

豊島区役所ホームページ「子どもの医療費助成」

内閣府「児童手当制度のご案内」

協会けんぽ「出産育児一時金フローチャート」

一般的に生まれた子の1ヵ月健診にて、健康保険証や乳幼児医療証の提示を求められるため、健康保険や乳幼児医療費助成の手続きは、出生後すみやかに行いましょう。

児童手当については、明確な期限は定められていませんが、手続きをするまでは補助や手当を受けられなくなるため注意が必要です。

そのため、自治体では出生後なるべくすみやかに手続きを済ませることが推奨されています。

職場への報告

赤ちゃんが生まれると、扶養の手続きなどを行わなければならないため、職場への出産報告は必須です。

また、産後に育休を取得する場合は、報告と同時に休暇取得の手続きも速やかに開始しましょう。

出産内祝いを送る

赤ちゃんが生まれた時に出産祝いを受け取った場合は、産後1ヵ月までを目処にお返しとして内祝いをお送りするのがマナーです。

赤ちゃんを連れてあちこち買い物に出かけるのは大変ですので、ネット通販を上手に活用しても良いかもしれません。

出産内祝いの予算は、一般的に、いただいたものの半分程度の金額が目安(半返し)です。

教育資金の計画

子供は3歳を過ぎると、保育園・幼稚園の入園に始まり、小学校・中学校・高校・大学へと進学していきます。

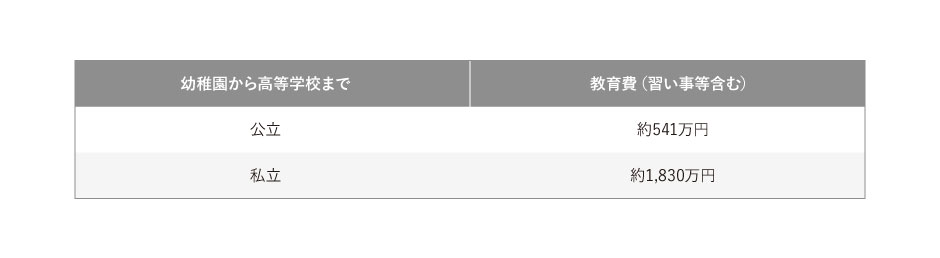

具体的な教育費用は進学先によって異なりますが、幼稚園から高校までにかかる15年間の学費総額は以下のとおりです。[注4]

さらに大学に進学した場合、国立大学なら4年間で平均約243万円、私立大学の場合は4年間で平均約462万円となっています。[注5]

これだけの大金を短期間で用意するのは難しいので、生まれた直後から教育資金について夫婦で話し合い、貯蓄計画を立てるのが理想です。

[注4]文部科学省「平成30年度子供の学習費調査の結果について 」

[注5] 文部科学省「私立大学等の令和元年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」、文部科学省「国立大学等の授業料その他費用に関する省令」

まとめ

近年は共働き世帯が多く、妊婦さんも産休ギリギリまで働く方が増えているため、妊娠中にあれこれ準備するのは簡単なことではありません。

ただ、今回ご紹介した通り、妊娠後期〜出産当日までにはさまざまな準備が必要になるため、産休に入ってからまとめて行うよりも、できれば早い段階からコツコツと準備しておいた方がよいでしょう。

また、出産準備ではマタニティグッズや赤ちゃんグッズを買いそろえるほかに、各種手続きや制度、出産費用に関する基礎知識も学んでおくと、産後の手続きをスムーズにこなすことができます。

なお、出産費用については、正常分娩の時の費用だけでなく、妊娠うつや産後うつ、重症型妊娠高血圧症候群などの疾患にかかった場合の治療にも備えておくと安心です。

「スマ保険」では、出産を控える女性を応援する保険として、妊娠21週までのお母さん専用の「出産保険」を用意しています。

月々1,000円台からのリーズナブルな保険料で、妊娠うつや産後うつ、がんなどの三大疾病、重症型妊娠高血圧症候群などの疾患を保障できますので、妊娠中の「もしも」に備えたい方は、ぜひ加入をご検討ください。